皆さま、こんにちは!

寒さが厳しい今日この頃ですが、いかがお過ごしでしょうか?

私は最近から自転車を乗り始めて、少しづつ慣れてきたところなので

休みの日に自転車で神社仏閣めぐりを始めました。

とはいっても、自転車は2年前に購入していたのですが、

京都はどこでも人が多く乗るのが怖くてほぼ使わずに飾りになっていたのです(笑

自転車で行動すると、小回りが利いて本当に便利!

まず向かったのは石像寺。「しゃくぞうじ」と呼び、正式名称は家隆山光明遍地元と長く、地元では釘抜地蔵と呼ばれ親しまれています。

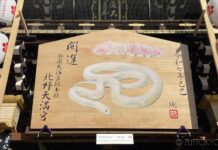

釘抜地蔵(石像寺)

819年に空海(弘法大師)により創建されたと伝えられており、地蔵堂の本尊は空海が唐から持ち帰った石を刻んだとされる地蔵菩薩。

この地蔵は苦しみを抜き取るということから、苦抜地蔵と呼ばれ、それがなまって釘抜地蔵と呼ばれるようになったそう。

「釘抜地蔵」と呼ばれる由来となった伝説があります。

室町時代に紀ノ国屋道林という商人が、両手に激しい痛みがあったが、どんな治療も効かず、石像寺の地蔵菩薩に7日間の願掛けをしたところ、満願の日の夢に地蔵菩薩が現れ、地蔵菩薩は道林の痛みの原因を「前世において、人を恨み、呪いの人形を作って、その手に八寸釘を打ち込んだことが原因である」と告げ、呪い人形から抜き取った八寸釘を道林に示して見せた。夢から覚めた道林は、すっかり痛みが消えて、石像寺に参拝すると本尊地蔵菩薩の前に血に染まった2本の釘が置かれていたとのこと。

本堂の正面に釘抜の形をした像がインパクト大!

曇っていて雨か雪が降ってもおかしくない空模様だったのですが、着いたとたんに陽が差してポカポカとした陽気に変わりました。

本堂の壁には釘抜を貼り付けた絵馬がびっしりと飾られてあり、珍しい光景に思わず目が留まってしまいます。

その数1000枚ほどあるそうですよ!

本堂の裏にある小堂には石造阿弥陀如来及び両脇侍像・石造弥勒仏立像 が安置されていていました。

休日ということもあって参拝に訪れている人が多かったです。観光客というよりも地元人達が訪れているという印象でした。

正式な参拝方法というのがあり、訪れている参拝者の人達はくるくると本堂を回って参拝していらっしゃいました。

この参拝方法はお百度参りというそうで、100回、又は数え年の数だけ回り参拝するというもの。

本堂の向かって右横に竹の棒があり、自分の年齢の分だけ取り1周回るごとに一本ずつ元の場所に戻していくと間違わないで回れます。

暇があれば神社仏閣めぐりをしていますが、歩く度に色んな発見があって本当に面白いですね~。

次のお休みはどこへ行こうかと考えるのが楽しみな毎日です。

次回は釘抜地蔵の後に向かった寺院をご紹介予定です!

ブログランキングに参加しています。クリックして応援していただけると嬉しいです!